Rôle de l’évolution de l’hématome et de l’angiopathie amyloïde

Effectivement, l’hémorragie cérébrale est une urgence médicale redoutable, responsable d’une mortalité et d’une morbidité très élevées. Elle représente environ 10 à 15 % des AVC (accidents vasculaires cérébraux) mais reste de loin la forme la plus grave. Par exemple, son évolution est souvent imprévisible et dépend de multiples facteurs, dont la taille et la localisation de l’hématome, son évolution dans le temps, ainsi que l’étiologie sous-jacente, notamment la présence d’une angiopathie amyloïde cérébrale chez les sujets âgés.

Donc, dans cet article, nous analyserons les facteurs influençant la mortalité en cas d’hémorragie cérébrale, l’évolution typique d’un hématome cérébral, ainsi que les spécificités du pronostic en cas d’angiopathie amyloïde.

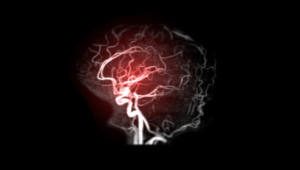

I. Hémorragie cérébrale : définitions et types

Globalement, l’hémorragie cérébrale se définit comme une rupture de vaisseaux sanguins à l’intérieur du parenchyme cérébral, entraînant la formation d’un hématome. Elle peut être :

- Spontanée (non traumatique) : le plus souvent liée à une hypertension artérielle chronique ou à des pathologies vasculaires comme l’angiopathie amyloïde.

- Secondaire : à un traumatisme crânien, une tumeur, une malformation vasculaire (anévrisme, MAV), ou un trouble de la coagulation.

La localisation de l’hématome (lobaire, ganglio-capsulaire, thalamique, cérébelleux ou tronc cérébral) influence fortement le pronostic vital.

II. Taux de mortalité en cas d’hémorragie cérébrale

Dans l’ensemble, la mortalité liée à l’hémorragie cérébrale est estimée à 30 à 50 % à 30 jours, et plus de 70 % à un an en fonction de la gravité initiale. Pour cela, Plusieurs facteurs pronostiques ont été identifiés :

- Taille de l’hématome : les hématomes de plus de 30 ml sont associés à une mortalité accrue.

- Effet de masse et engagement cérébral : source majeure de décès précoce.

- Âge avancé : facteur indépendant de mauvais pronostic.

- Score de Glasgow à l’admission : un score bas (< 8) est associé à une mortalité très élevée.

- Extension intraventriculaire de l’hémorragie : facteur de complication.

- Croissance de l’hématome dans les premières heures : un facteur crucial souvent négligé.

Par exemple, en Tunisie, les données épidémiologiques montrent une surmortalité associée au retard d’accès à des soins neurochirurgicaux spécialisés, ce qui souligne l’importance d’une meilleure organisation des filières AVC hémorragiques.

III. L’évolution de l’hématome cérébral

En générale, après la survenue d’une hémorragie cérébrale, l’hématome peut évoluer de plusieurs façons, influençant directement le pronostic :

- Expansion précoce de l’hématome

- Survient dans les 6 premières heures.

- Touche environ 30 % des patients.

- Associée à un doublement du risque de décès.

- Favorisée par une HTA non contrôlée, un traitement anticoagulant ou antiagrégant.

- Organisation secondaire

- Formation d’un œdème autour de l’hématome (pic entre 3 et 5 jours).

- Risque de complications telles que l’hypertension intracrânienne.

- Résorption progressive en plusieurs semaines.

- Calcification ou transformation kystique

- Rare, survient dans les hématomes anciens non résorbés.

- Peut poser un problème diagnostique différentiel avec les lésions tumorales.

La surveillance neuro-imagerie répétée (scanner ou IRM) est essentielle pour évaluer l’évolution et guider les décisions thérapeutiques, y compris la chirurgie d’évacuation dans les cas sélectionnés.

IV. L’angiopathie amyloïde : un facteur pronostique spécifique

A cet égard, l’angiopathie amyloïde cérébrale (AAC) est une cause fréquente d’hémorragie cérébrale lobaire chez les patients de plus de 60 ans. En cela, elle résulte du dépôt de protéine amyloïde β dans les parois des petits vaisseaux cérébraux.

Caractéristiques cliniques et radiologiques de l’AAC :

- Hémorragies lobaires récurrentes, parfois multiples.

- Présence de micro-hémorragies visibles à l’IRM (séquences T2* ou SWI).

- Éventuellement associée à un déclin cognitif progressif.

- Diagnostiquée par les critères de Boston (IRM, clinique, biopsie cérébrale si nécessaire).

Mortalité et évolution :

- Le risque de récidive hémorragique est très élevé (jusqu’à 30-40 % à un an).

- La mortalité à court terme dépend de la taille et de la localisation de l’hématome.

- À long terme, l’AAC est associée à une dégradation cognitive importante et un passage possible vers une démence.

Particularités thérapeutiques :

- L’anticoagulation est fortement contre-indiquée.

- La chirurgie d’évacuation de l’hématome est rarement indiquée sauf en cas de compression menaçante.

- Un suivi régulier par IRM est indispensable pour surveiller la progression des lésions.

V. Approche thérapeutique et pronostique

Le pronostic dépend d’une approche multidisciplinaire rapide et adaptée, incluant :

- Contrôle optimal de la tension artérielle (objectif < 140 mmHg de PAS).

- Arrêt des anticoagulants et antiagrégants en urgence.

- Traitement de l’hypertension intracrânienne (manitol, dérivation ventriculaire).

- Prise en charge neurochirurgicale dans les hématomes superficiels ou cérébelleux compressifs.

Dans certains cas, notamment chez les jeunes patients avec bon score de Glasgow, une évacuation chirurgicale précoce permet d’améliorer la survie et la récupération fonctionnelle.

Pour en apprendre plus sur la santé et le bien être découvrez lucarne santé

VI. Pronostic fonctionnel et récupération

Même chez les survivants, l’hémorragie cérébrale laisse souvent des séquelles importantes :

- Hémiparésie, troubles cognitifs, aphasie.

- Risque de dépression post-AVC.

- Retour à l’autonomie fonctionnelle dans 20 à 40 % des cas selon les séries.

Pour cela, un programme de rééducation neuro-motrice et cognitive intensif est essentiel. Ainsi, l’implication précoce d’une équipe multidisciplinaire (kinésithérapeutes, orthophonistes, ergothérapeutes) améliore significativement les chances de récupération.

En conclusion, l’hémorragie cérébrale est une pathologie neurologique grave, associée à une mortalité très élevée, en particulier en cas d’expansion de l’hématome ou d’angiopathie amyloïde. Donc, la prise en charge rapide, le suivi rigoureux de l’évolution de l’hématome et la reconnaissance des formes liées à l’AAC sont essentiels pour optimiser les chances de survie et de récupération. Cependant, en Tunisie, un renforcement des circuits d’urgence neurovasculaire et de la collaboration entre neurologues, radiologues et neurochirurgiens est une priorité pour réduire la mortalité liée à cette pathologie.